La famiglia Muratori nella Vignola del Sei-Settecento

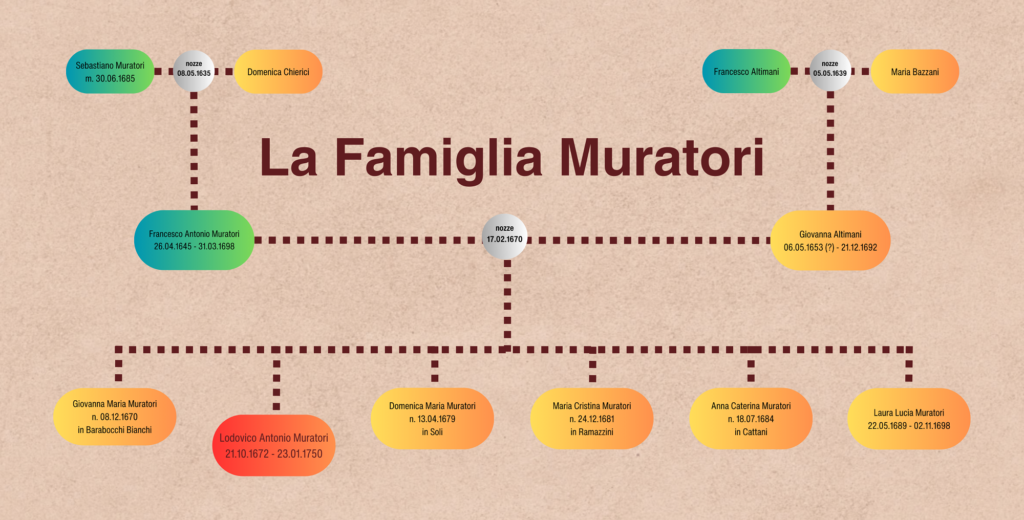

Quando, il 17 febbraio 1670, il ventiquattrenne Francesco Antonio Muratori sposa a Vignola la giovane Giovanna Altimani, la presenza di entrambe le famiglie nel territorio vignolese è accertata da almeno un secolo. Se i Muratori risultano proprietari di diversi fondi agricoli, gli Altimani si affermano, almeno fino alla metà del secolo XVIII, come una delle famiglie più influenti all’interno della comunità, con diverse case di proprietà dentro la cinta muraria e una tomba monumentale nella Chiesa Parrocchiale. Un Alberto Altimani, possibile testimone di nozze di Giovanna, è definito nell’atto di morte “magister faber murarius”, una sorta di architetto dell’epoca.

Tra il 1674 e il 1676 Francesco Antonio Muratori risulta dai libri mastri delle riscossioni proprietario di oltre cinque biolche di “terreni fruttiferi nelle Berlete del Territorio di Vignola”, ma l’anno successivo “Ne fu’ portato via dal fiume B[iolche] 4”, determinando forse un relativo peggioramento nella condizione economica della famiglia, formata già da quattro persone, essendo nel frattempo nati Maria Giovanna e Lodovico Antonio.

Oltre ai citati terreni, il padre del Muratori possiede una bottega nella quale esercita, secondo la felice descrizione di Bernardo Soli, “l’arte del calderaio o ramaro, cioè comprava rame anche in certa quantità, e lo trasformava in caldaie, paioli, mestoli e via dicendo, che vendeva con certo profitto alle fiere limitrofe e ai contadini e montanari che affluivano al mercato paesano”[1].

Egli, nel marzo 1685, acquista dall’insolvente Pietro Prini oltre quattro biolche di terra agricola coltivata a orto, vigna, gelso e frutta nelle terre basse inferiori, lungo il tratto del fiume Panaro compreso tra il centro di Vignola e il confine con il comune di Spilamberto. Questo terreno, denominato Prina, si trova negli Horti delle basse e viene regolarmente censito all’interno dell’Estimo o Campione del 1691, redatto dal notaio e cronachista vignolese Domenico Belloj come base per la creazione del primo consorzio finalizzato alla costruzione di opere per la difesa delle terre rivierasche dalle continue e consistenti esondazioni del fiume Panaro. Nel commentare la cronaca redatta dallo stesso Belloj nel 1704, Soli si sofferma in più occasioni sul rapporto di stima, amicizia e reciproca fiducia che legava l’autore, anch’egli proprietario di fondi nelle Basse, con il Muratori stesso.

Tra i proprietari registrati nel citato Estimo del 1691 figurano anche Francesco Altimani, padre di Giovanna, con diverse proprietà e, confinante con esso, Giacomo Barabocchi, appartenente a una famiglia presente a Vignola fin dal secolo precedente, marito di Maria Giovanna Muratori, sorella maggiore di Lodovico, con 64 tavole coltivate a gelso. Siamo all’interno di quella che Bernardo Soli ha definito nel 1927 “comunità degli ortolani”, la parte più vivace della comunità vignolese dell’epoca, che vive del proprio lavoro e spesso è in grado di diversificare le proprie fonti di reddito, rimanendo però sospesa tra una modesta ricchezza e un’incipiente povertà, che giunge inesorabile nel caso di congiunture economiche o politiche negative. Gli ortolani sono in grado di esprimere importanti cariche pubbliche per la comunità locale, a partire da quella di massaro: “Si sceglie sempre – secondo il Belloj – o fra gli artigiani del Castello o tra i più ricchi campagnoli e benchè tale ufficio sia dai più ritenuto gravoso, tuttavia se compiuto da persona sagace e provvida è fonte di lucro e di niun disagio salvo un’assidua premura. Riscuote un salario di quattrocento lire l’anno e deve esigere tutti gli introiti del Comune, fare le spese comandate, accorrere ed offerirsi in ogni bisogno della Comunità”[2]. Francesco Antonio Muratori ricopre più volte questa carica, e continuativamente tra il 1687 e il 1691.

I legami tra le famiglie Muratori, Altimani e Barabocchi risultano forti e consolidati. Francesco Altimani, padre di Giovanna, figura tra i garanti di Giacomo Barabocchi per il pagamento delle imposte quando questi, a soli sei anni, perde il padre Lorenzo nel maggio 1673. Più tardi, Giacomo avrebbe ricambiato il sostegno ricevuto dagli Altimani aiutando Francesco Antonio Muratori nell’attività di allevamento e commercializzazione dei bachi da seta e, dopo la morte di quest’ultimo nel marzo de 1698, ospitando le sorelle minori della moglie fino al ritorno di Lodovico Antonio Muratori da Milano nell’estate del 1700. La riconoscenza di quest’ultimo verso il cognato, che grazie all’illustre vignolese avrebbe cambiato il proprio cognome in Bianchi, è ben evidente nel testamento del 20 marzo 1724, quando assegna alla sorella Giovanna Maria, o al nipote Lorenzo Bianchi, una casa in Canal Grande a Modena, “volendo con ciò distinguere i lunghi servizi a me prestati da loro e dal fu Giacomo a lei consorte”[3].

Il modulo compilato il 29 maggio 1693 da Don Mario Mari, cappellano di Vignola, per la cancelleria vescovile con l’elenco dei mezzi di sostentamento a disposizione del giovane Lodovico Antonio per l’accesso al suddiaconato contiene precisi riferimenti a tre fondi agricoli, per un valore complessivo di lire 3.000, mentre tra i beni “non stabili, ma di valore considerabile” a disposizione delle quattro sorelle nubili viene citata una “bottega di ramaro di valuta grande[4]. Dei tre fondi agricoli, tutti a Zenzano, attuale frazione di Formica del Comune di Savignano sul Panaro, quello di oltre quattro biolche denominato Caselline risulta ancora di proprietà del Prevosto Lodovico Antonio Muratori nel 1724, per poi passare in eredità al nipote Lorenzo Bianchi, figlio di Giacomo[5].

Viene così smentita la leggenda delle umili origini del Muratori, sorta nel corso del secolo XIX e accreditata da diversi biografi, secondo la quale il vignolese sarebbe stato pietosamente accolto dal maestro della comunità tra i suoi discepoli, rimasto colpito dalla tenacia del giovane nel voler prendere parte alle sue lezioni. Bernardo Soli precisa opportunamente a tal proposito come il Muratori appartenesse a una “famiglia benestante del paese”[6].

Affermare questo non significa per forza negare come, di fronte a congiunture particolarmente negative, la famiglia possa aver vissuto momenti di oggettiva difficoltà, elemento che emerge in parte dalle lettere inviate da Francesco Antonio Muratori al figlio, nel frattempo trasferitosi a Milano per lavorare come direttore presso la prestigiosa biblioteca Ambrosiana. Sono anni difficili per il tenace Francesco Antonio, provato dalla rogna, costretto a lavorare in bottega e, dopo la morte di Giovanna nel dicembre 1692, crescere quattro figlie con il solo aiuto della maggiore, già maritatasi con Giacomo Barabocchi. Nonostante questo, egli, con incrollabile fede cristiana, sostiene senza riserve il figlio, spronandolo allo studio e raccomandandogli rettitudine e umiltà.

Il 1698 è un anno destinato a condizionare la vita del Muratori, incidendo non poco sulla decisione di fare ritorno a Modena nell’estate 1700, approfittando della chiamata del duca Rinaldo d’Este, come bibliotecario e archivista ducale: il 31 marzo muore il padre e il 2 novembre, a soli nove anni, la sorella minore Lucia Laura. Le altre tre sorelle, Domenica, Maria Cristina e Anna Caterina, vivono a casa della maggiore, Giovanna Maria, e del marito Giacomo Barabocchi.

Copertine di quaderni che mostrano la leggenda del Muratori bambino povero

Le restanti sorelle del Muratori

Mentre Lodovico Antonio si trova ancora tra Milano e Modena, Domenica Muratori sposa, dopo lunghe e complesse trattative, Domenico Soli, grazie alla mediazione di Giacomo Barabocchi e del notaio Belloj. Dopo aver ottenuto nel 1701 la bottega per la vendita dei bozzoli di Giacomo, il Soli si risposa dopo la morte della moglie, mentre i figli di primo letto, Giovanni Francesco e Antonio Fortunato, avrebbero trovato ospitalità presso lo zio Lodovico a Modena: il primo lo avrebbe sostituito come parroco presso la chiesa di Santa Maria Pomposa e ne avrebbe scritto una prima biografia nel 1756. Entrambi i fratelli, poi, avrebbero ottenuto dal Duca di Modena l’autorizzazione a fregiarsi del doppio cognome, aggiungendo a Soli quello di Muratori, mentre risulta inequivocabile la volontà del Muratori di escludere l’ex cognato Domenico Soli da ogni possibile usufrutto o godimento dei beni lasciati in eredità ai nipoti.

Le altre due sorelle, Maria Cristina e Anna Caterina, avrebbero rispettivamente sposato Bartolomeo Ramazzini, nipote del celebre medico carpigiano Beranrdino, legato da un rapporto di profonda stima e amicizia con il Muratori, e il nobile, anch’esso carpigiano, Giuseppe Cattani.

[1] D. Belloj, Del più moderno stato di Vignola. Volgarizzazione e note di Bernardo Soli, G. Ferraguti, Modena, 1935, p. 242.

[2] Belloj, cit., pp. 252-253.

[3] L.A. Muratori, Scritti autobiografici (a cura di T. Sorbelli), Comitato funebre per le onoranze a Lodovico Antonio Muratori nel secondo centenario dalla morte, Vignola, 1750, p. 200.

[4] L. Pongiluppi, “Studioso e, soprattutto, sacerdote”, in “Nostro Tempo”, 12 febbraio 2012 e Id., “L’itinerario sacerdotale di L.A. Muratori: i documenti dell’Archivio diocesano di Modena”, in Centro studi muratoriani, “Muratoriana on line”, 2012, pp. 81-90.

[5] E.P. Vicini, Repertorio-Indice degli Atti Notarili stipulati da Lodovico Antonio Muratori (1698-1750), Aedes Muratoriana, Modena, 1962, p. 61. Nell’estimo delle berlete del 1723-1724, conservato presso l’archivio storico del Comune di Vignola, viene registrato in data 12 luglio 1750 il pagamento di un canone arretrato dovuto dal Muratori da parte di tal Pellegrino Nobili “per conto del Sig. Lorenzo Bianchi”.

[6] Belloj, cit., p. 242.

Albero genealogico della famiglia Muratori