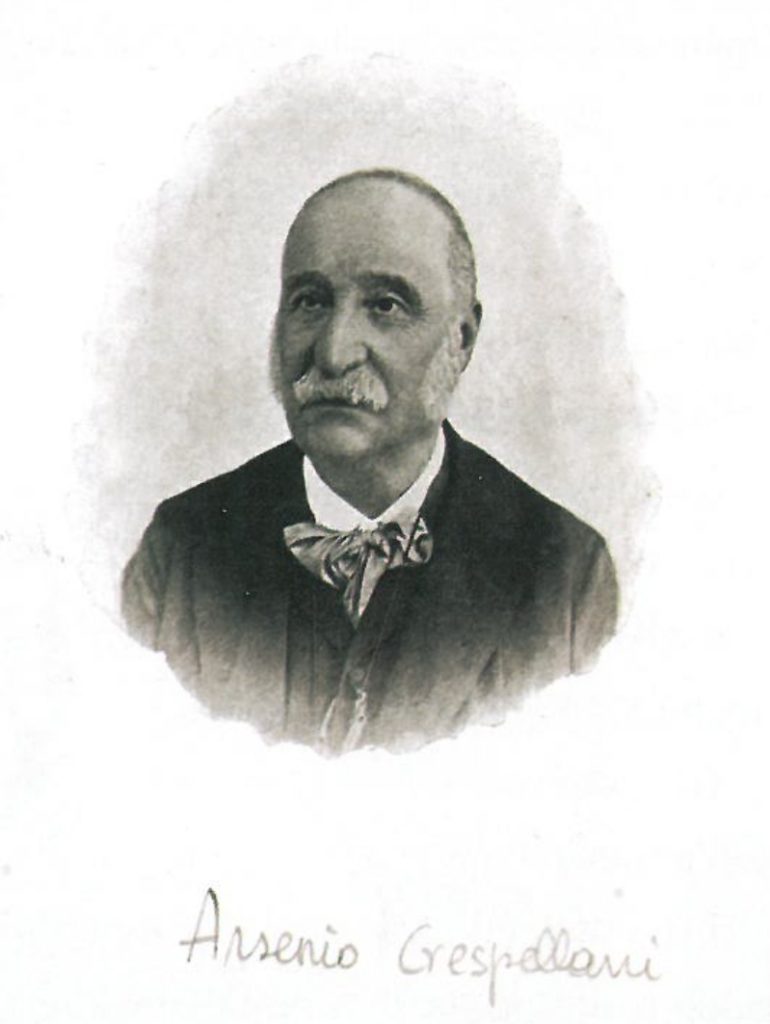

Arsenio Crespellani

Arsenio Crespellani nacque a Modena il 14 dicembre 1828 da Geminiano Crespellani e da Maria Messori. Cresciuto in una famiglia dedita agli studi e all’arte, frequentò il liceo presso i Gesuiti di Modena; dopo essere stato per due anni iscritto alla Facoltà di Filosofia, seguì le orme del padre, intraprendendo gli studi giuridici presso l’Ateneo modenese dove il 30 giugno 1853 conseguì la laurea. Iniziò quindi la pratica forense nello studio dell’avvocato Guglielmo Raisini, ma, non sentendosi portato per questa professione, si dedicò all’esercizio del notariato presso l’amico notaio Dott. Giuseppe Gatti. Fondamentale fu per il futuro di Arsenio questo contatto con Gatti “agente e notaro” dei marchesi Boncompagni, perché ebbe l’opportunità di conoscere e studiare l’Archivio della nobile famiglia e fare indagini di storia locale: qui nacque l’amore per lo studio del passato. Si appassionò a questo tipo di ricerche a tal punto che incominciò ad accarezzare l’idea di scrivere un giorno la storia del Marchesato vignolese.

Arsenio Crespellani nacque a Modena il 14 dicembre 1828 da Geminiano Crespellani e da Maria Messori. Cresciuto in una famiglia dedita agli studi e all’arte, frequentò il liceo presso i Gesuiti di Modena; dopo essere stato per due anni iscritto alla Facoltà di Filosofia, seguì le orme del padre, intraprendendo gli studi giuridici presso l’Ateneo modenese dove il 30 giugno 1853 conseguì la laurea. Iniziò quindi la pratica forense nello studio dell’avvocato Guglielmo Raisini, ma, non sentendosi portato per questa professione, si dedicò all’esercizio del notariato presso l’amico notaio Dott. Giuseppe Gatti. Fondamentale fu per il futuro di Arsenio questo contatto con Gatti “agente e notaro” dei marchesi Boncompagni, perché ebbe l’opportunità di conoscere e studiare l’Archivio della nobile famiglia e fare indagini di storia locale: qui nacque l’amore per lo studio del passato. Si appassionò a questo tipo di ricerche a tal punto che incominciò ad accarezzare l’idea di scrivere un giorno la storia del Marchesato vignolese.

È di questo periodo (1856) il matrimonio con la modenese Emilia Palmieri che si rivelò nel tempo una preziosa collaboratrice, in quanto molto esperta di storia e letteratura. Fu un matrimonio felice: a lei il marito intitolerà la villa di Savignano.

In questi anni Arsenio iniziò a studiare intensamente, stimolato dal prozio Don Domenico e dal nonno Arcangelo, cultori di cose storiche, e dal fratello Remigio, archeologo, che spesso si valse di lui in ricerche sulle monete antiche e nella compilazione di cataloghi numismatici. La passione per le antichità fu incoraggiata anche dall’erudito Don Celestino Cavedoni che spesso era ospite della famiglia Crespellani nella villa della Doccia. Gli studi del Crespellani furono interrotti nel 1859 con lo scoppio della Seconda Guerra d’Indipendenza italiana dove Arsenio si impegnò attivamente a favore dei liberali. Tornò ad applicarsi alla storia nel 1860 quando fu istituita a Modena una scuola di Paleografia presieduta da Don Celestino Cavedoni, alla quale Crespellani fu invitato a collaborare.

Nel 1863 fu chiamato all’Archivio di Stato di Modena dal direttore Giuseppe Campi, per riordinare i documenti; mantenne l’incarico fino al 1865, poi abbandonò l’immane impresa proseguendo l’attività archivistica presso i Comuni di Savignano sul Panaro, Bazzano e presso la Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena. L’ambiente culturale modenese dell’epoca risultava in generale molto arretrato, tendeva a mantenersi chiuso a ogni forma di rinnovamento. A questo clima si adeguò Crespellani, influenzato dall’erudizione settecentesca di Cavedoni e dall’ambiente cattolico locale. Gli esponenti della scuola cavedoniana non credevano all’esistenza della Preistoria: la storia si insegnava suddivisa per fasi culturali che si succedevano le une alle altre meccanicamente. In campo archeologico si riteneva che i reperti delle “marne” fossero resti di luoghi ove venivano celebrati riti pagani, attribuibili a epoca storica (Cavedoni sosteneva che le marne fossero avanzi di roghi funerari romani).

Quando giunse alla cattedra di zoologia dell’Università di Modena il professore trentino Canestrini cominciò a diffondere la teoria sull’evoluzione della specie: scoppiò una polemica fra evoluzionisti e “conservatoristi”; in archeologia Canestrini e i suoi seguaci evoluzionisti arretrarono la datazione delle marne a un’età preistorica. Ammettendo e dimostrando l’esistenza della Preistoria rivoluzionarono tutti i sistemi di datazione fino allora usati in archeologia e in antropologia. Crespellani si associò al Prof. Francesco Coppi e all’abate Mazzetti prendendo posizione contro il naturalista trentino: l’adesione alla corrente anti-illuministica era motivata dalla sua formazione prettamente antiquaria e dall’enorme influenza culturale del Cavedoni, cui Arsenio non era allora in grado di sottrarsi.

Sulla questione delle marne si oppose anche alle tesi dello studioso Luigi Pigorini e non condivise nemmeno il nome di “terremare” attribuito alle marne.” Ma poi finì per distaccarsi dal contesto e per non aderire più a nessuna corrente: dalla polemica era nato un nuovo metodo storiografico e di indagine paletnologica, basato sullo studio del territorio, sulla sua topografia e su dati o testimonianze ad esso riportati. Per tutto ciò possiamo considerare Crespellani l’iniziatore della topografia antica. I primi anni ’70 dell’Ottocento furono quelli in cui Crespellani maturò dal punto di vista scientifico, rinnegando la teoria dei roghi di ispirazione cavedoniana e ammettendo l’esistenza di un’età preistorica.

La conversione definitiva avvenne nel 1877-1878, quando nel descrivere ritrovamenti archeologici nel territorio di Castelvetro elaborò uno schema cronologico suddiviso in età della Pietra, età del Bronzo ed età Etrusca attribuendo le stazioni terramaricole di Ca’ de’ Monesi e di Montebarello all’età del Bronzo.

La conversione definitiva avvenne nel 1877-1878, quando nel descrivere ritrovamenti archeologici nel territorio di Castelvetro elaborò uno schema cronologico suddiviso in età della Pietra, età del Bronzo ed età Etrusca attribuendo le stazioni terramaricole di Ca’ de’ Monesi e di Montebarello all’età del Bronzo.

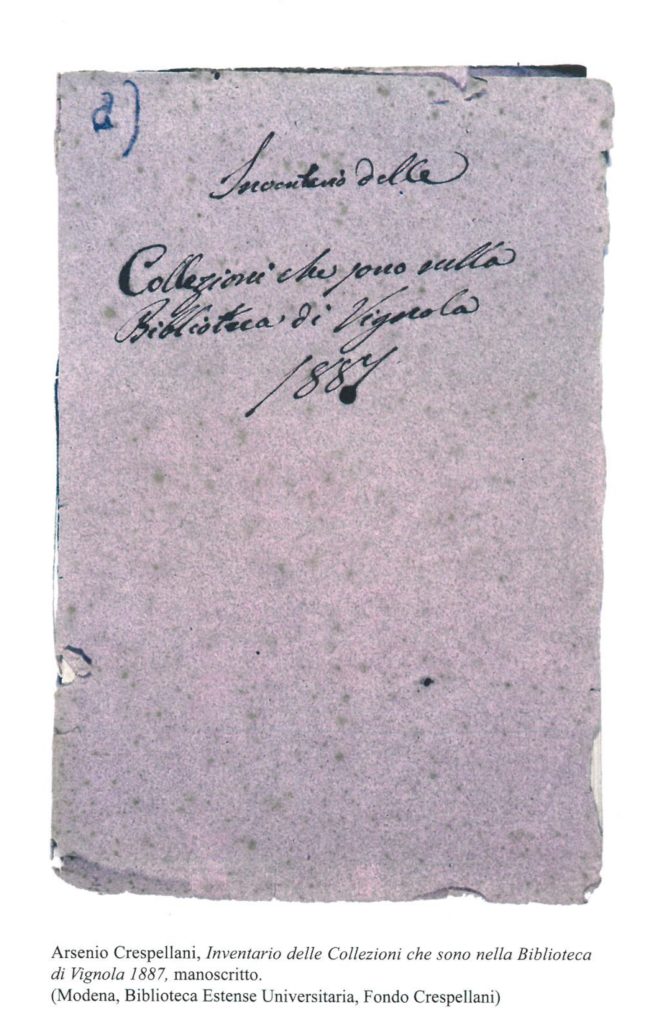

Nel 1869, all’età di 40 anni, iniziò le sue pubblicazioni scientifiche con uno studio di antica topografia che diverrà famoso: La strada Claudia alle radici dei colli modenesi. L’anno seguente arricchì le ricerche sull’argomento delle marne con Marne modenesi e Monumenti antichi lungo la strada Claudia, a cui fece seguito nel 1871 Appendice alle Marne modenesi. Si dedicò anche a ricerche geologiche nel territorio savignanese. Già dal 1869 aveva iniziato a raccogliere campioni di terreno e di fossili che formarono una vera e propria collezione privata e regalata nel 1877 alla Biblioteca di Vignola. Questa raccolta fu ampliata e approfondita nell’opuscolo uscito nel 1875: Nota geologica sui terreni e sui fossili del Savignanese. Numerosi furono anche i contributi a livello divulgativo, sempre corredati comunque da riferimenti archeologici: tra questi Compendio storico di Savignano ad uso della Scuola Comunale, due Guide popo- lari della città di Modena, Passeggiata in tramway a vapore: Bolo- gna, Bazzano, Vignola. Su Vignola, capitale dell’ex Marchesato di cui faceva parte anche Savignano, pubblicò Memorie sto- riche vignolesi nel 1872, anno in cui ricorreva il secondo centenario della nascita di Lodovico Antonio Muratori. In detta occasione partecipò attivamente al Comitato per le feste muratoriane e per l’Esposizione agricola di Vignola, meritando la cittadinanza onoraria vignolese.

Nel 1878 pubblicò Statuti e leggi per il Marchesato di Vignola e nel 1894 Cenni storici intorno alla Chiesa pievana dedicata ai S.S. Nazario e Celso protettori dell’illustre terra di Vignola. I suoi rapporti con Vignola furono ottimi; inoltre nel 1875 i vignolesi, riconoscendo i suoi meriti di ricercatore, lo vollero presidente della Commissione di Storia Patria ed Arti Belle di Vignola. Fu anche principale collaboratore per la dedica di un monumento a Jacopo Ba- rozzi e per un’epigrafe a Francesco Selmi di Vignola, socio onorario della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vignola. Tante furono le cariche istituzionali: fondatore e Direttore del Museo Archeologico di Bazzano (1873) al quale Comune regalò numerosi reperti; fu Sindaco di Savignano sul Panaro dal 1878 fino alla sua morte anche se con varie interruzioni; nel 1894 fu eletto Direttore del Museo Civico di Modena; nel 1895 divenne Presidente della Regia Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi.

Un’altra disciplina in cui Crespellani eccelse fu la numismatica. In seguito agli studi in questo campo fu eletto nel 1894 custode e archivista del Medagliere della Regia Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Modena e nel 1896 Direttore onorario del Medagliere estense. Gli interessi del savignanese abbracciarono anche il campo della sfragistica e dell’araldica. Il suo impegno sociale e culturale fu grande: si interessò non solo dei propri cittadini (operando nell’Amministrazione Comunale, nella Croce Rossa, nella Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vignola ecc.), ma personalmente aiutò alcuni giovani dotati d’ingegno; tra questi, Giuseppe Graziosi che divenne artista (pittore-scultore) di fama nazionale. Arsenio fu molto stimato e onorato; si spense a Modena il 14 marzo 1900 e fu sepolto nel Cimitero di San Cataldo. Nel 1902 la tomba fu arricchita di una lapide scolpita dall’artista savignanese Giuseppe Graziosi in cui sono raffigurati i volti di Arsenio, della moglie Emilia e un bassorilievo allegorico.

Pubblicazioni

- Marne modenesi e monumenti antichi lungo la strada Claudia, 1870

- L’ambra dei sepolcri e delle terremare del Modenese, in Atti della Soc. dei natural. di Modena, X, 1875

- Di un ripostiglio di coltelli-ascia od ascie, scoperto a Savignano sul Panaro, 1884

- La carta topografica delle terremare modenesi, 1884

- Scavi del Modenese, 1876-98

- Zecca di Modena, Modena, 1884

- Medaglie Estensi ed Austro Estensi, Modena, 1893.