Una balena al museo

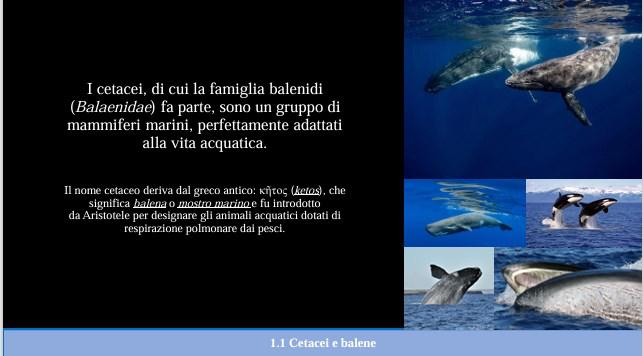

I cetacei, di cui la famiglia dei balenidi (Balaenidae) fa parte, sono un gruppo di mammiferi marini perfettamente adattati alla vita acquatica. Il termine cetaceo deriva dal greco antico: ketos, che significa balena o mostro marino, e fu introdotto da Aristotele per designare gli animali acquatici dotati di respirazione polmonare e per distinguerli dai pesci. Oggigiorno i cetacei raggruppano alcuni degli animali più grandi mai comparsi nella storia della terra. Nonostante ciò l’origine di questo gruppo deriva da piccoli mammiferi, dal peso non superiore ai 10 Kg, miracolosamente sopravvissuti all’enorme impatto meteoritico che spazzò via i dinosauri dalla faccia della terra.

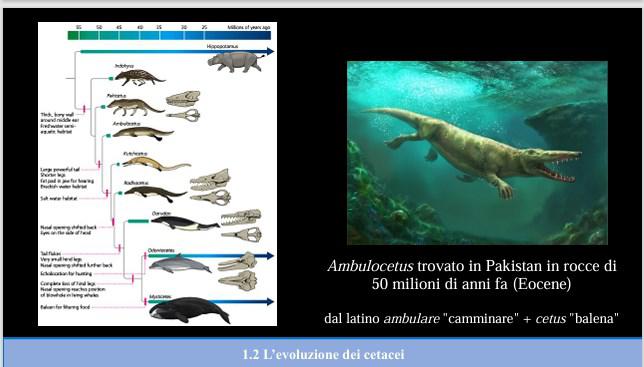

La storia evolutiva delle balene è estremamente interessante in quanto, come gli ittiosauri ed altri rettili marini avevano fatto prima di loro, mostra un progressivo ritorno di un organismo terrestre a una vita completamente acquatica. La vita sul nostro pianeta è infatti comparsa in mare e i primi organismi, per sfruttare le risorse costituite principalmente dalle primissime piante terresti, si sono progressivamente adattati per vivere sulle terre emerse. Le balene, nella loro lunga storia evolutiva, hanno fatto il percorso inverso. I più antichi antenati delle balene erano infatti piccoli mammiferi terrestri, sopravvissuti alla crisi biologica, avvenuta circa 65 milioni di anni fa, che sancì la transizione tra Cretaceo e Paleocene. Da quei piccoli mammiferi, in appena 15 milioni di anni, si evolsero organismi che iniziavano ad adottare uno sale vita maggiormente vincolato all’ambiente acquatico E’ il caso di Ambulocetus (dal latino ambulare “camminare” + cetus “balena ), organismo fossile trovato in Pakistan in rocce di 50 milioni di anni fa (Eocene), che doveva possedere uno stile di vita non troppo diverso di quello adottato da una lontra.

Tra Oligocene e Miocene comparvero infine le balene moderne. Oggigiorno questi animali possono essere distinti in due grandi gruppi, chiamati Misticeti e Odontoceti, che sono circa il 90% di tutti i cetacei presenti oggi sulla terra. Il gruppo comprende principalmente animali di medie dimensioni, come orche e delfini, tranne il capodoglio che può raggiungere i 18 metri di lunghezza. Le caratteristiche principali degli odontoceti sono: un solo sfiatatoio, il muso mediamente allungato e i denti a forma conica. Quest’ultima caratteristica permette a questi animali di predare una grande varietà di organismi come pesci, calamari, polpi e mammiferi marini. I Misticeti sono invece rappresentati da grandi cetacei, come la megattera, balena grigia e la balenottera azzurra, e si distinguono dagli Odontoceti per non avere denti ma, al loro posto, da 130 a 400 fanoni, ovvero “spazzole” che servono a filtrare enormi masse d’acqua, allo scopo di nutrirsi del kril, un piccolo crostaceo decisamente abbondante nelle acqua marine. E’ singolare pensare che i più grandi animai del mondo si nutrano di organismi così piccoli. I Misticeti ci interessano particolarmente perché è proprio a questo gruppo che appartiene la balena di Vignola.

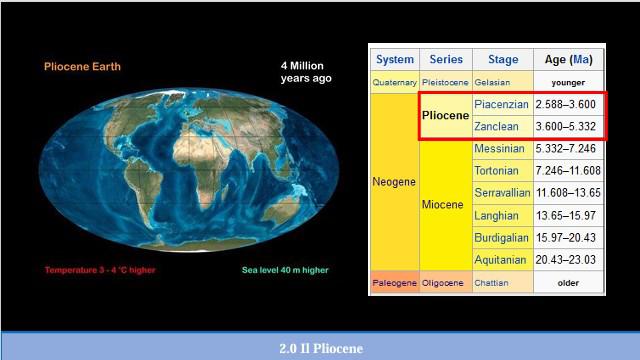

La balena di Vignola è vissuta nel periodo geologico chiamato Pliocene. Nella scala dei tempi geologici il Pliocene è la seconda delle due epoche che compongono il Neogene. La terra nel Pliocene, tra 5,3 e 2,5 milioni di anni ta, era molto diversa da come la conosciamo oggi. 11 clima era più caldo dell’attuale, il Mediterraneo era ancora collegato alLOceano indiano, i due continenti americani separati e tra Europa e Asia era ancora presente la Paratetide.

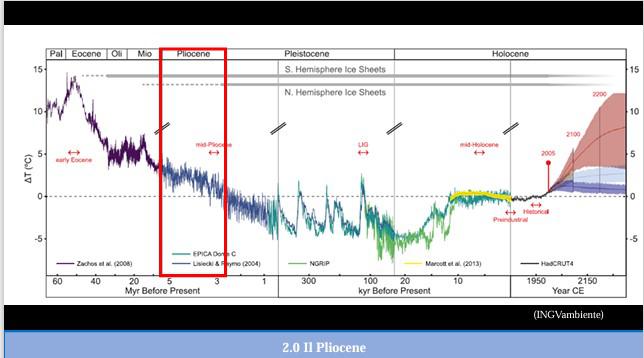

Il Pliocene fu un periodo di enormi cambiamenti. Il progressivo scontro tra Nord America e Sud America, con formazione dell’istmo ai Panama, portò ad una progressiva diminuzione delle temperature con il passaggio da un clima caldo ad un clima più freddo. Questo progressivo deterioramento climatico, perfettamente osservabile attraverso la scomparsa di tutti i taxa indicativi di condizioni caldee tropicali nelle associazioni di molluschi fossili dell’Appennino, portò nel successivo periodo Pleistocene all’inizio delle glaciazioni del Quaternario. L’inizio delle glaciazioni in Appennino modenese è tradizionalmente correlato alla comparsa del bivalve Arctica ìslandica. L’inizio del deterioramento climatico pliocenico ò invece correlato alla scomparsa di gasteropodi come Aspa marginata e Strombus coronatus; il primo dei quali oggi ancora presente al largo delle coste del Senegal.

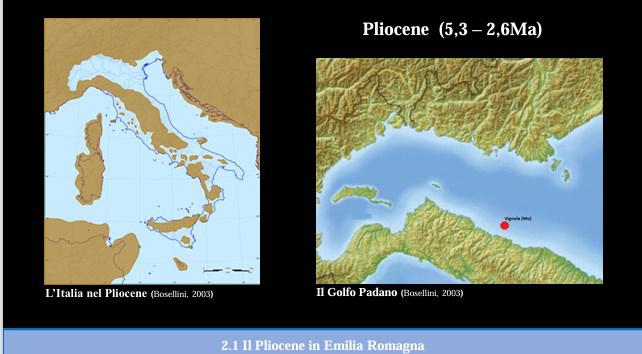

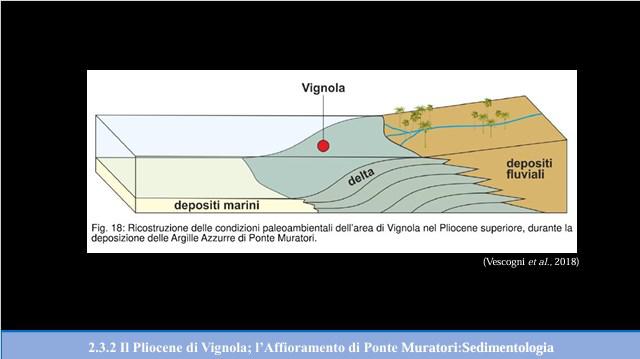

L’Italia durante il Pliocene era ancora, in buona parte, sommersa dal mare. L’Appennino settentrionale, di cui il Modenese fa parte, usciva già quasi completamente dall’acqua, ma l’intero Pedeappennino, e la pianura, erano ancora sommersi e facevano parte di un ampio bacino marino chiamato dai geologi Bacino Padano. In Val Panaro la linea di costa era localizzata, circa, nei pressi di Marano sul Panaro ponendo, di fatto, l’abitato di Vignola in condizioni marine prossime alla linea di costa. L’antico assetto paleogeografico del Pedeappennino modenese è quindi la ragione per la quale è stato possibile il ritrovamento della balena presso l’abitato di Vignola.

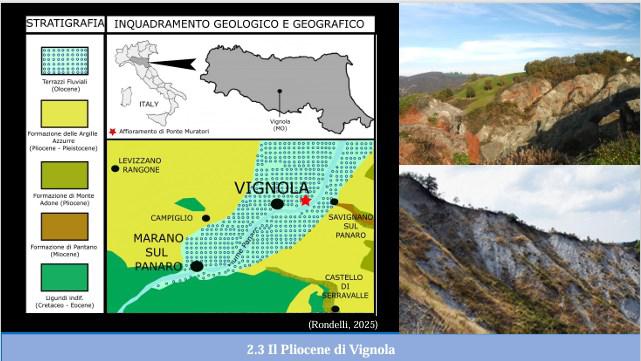

L’abitato di Vignola è collocato all’ingresso della Val Panaro nel Pedeappennino modenese. L’area è interessata dalla diffusa presenza di due distinte Formazioni geologiche, con età molto diverse tra loro. A sud di Marano sul Panaro affiorano diffusamente formazioni cretacee, un tempo conosciute con il nome di Argille Scagliose, dal peculiare aspetto grigio o varicolorato. Queste formazioni geologiche, oggi conosciute con il nome di Complessi di Base Ligure o formazioni pre flysch. si sono depositate nel momento di più marcata oceanizzazione dell’Oceano Ligure Piemontese, chiusosi definitivamente nell’Eocene medio con la Fase Ligure. A nord di Marano sul Panaro è invece affiorante la pliocenica Formazione delle Argille Azzurre, che si appoggia in on lap al di sopra delle formazioni cretacee. Questo peculiare assetto geologico è conseguenza del rapido ripristino delle condizioni marine stabili avvenuto al termine della Crisi di Salinità del Messiniano. In questo contesto il repentino innalzamento del mare, avvenuto all’inizio del Pliocene, ha causato il progressivo inabissamento delle più antiche formazioni cretacee presenti nel Pedeappennino. A testimonianza di ciò sono presenti profondi segni lasciati dai litodomi pliocenici al di sopra delle rocce cretacee più antiche. La Formazione delle Argille Azzurre è diffusamente presente su tutto il lato adriatico dell’Appennino, dove generalmente tende a costituire imponenti bacini calanchivi dal tipico colore grigio azzurro. A livello regionale la formazione è nota per il suo elevato contenuto paleontologico contraddistinto principalmente da malacofauna. granchi, coralli, brachiopodi. denti di squalo e mammiferi marini. La formazione delle Argille Azzurre ci interessa particolarmente perché è proprio al suo interno che è stata scoperta la balena di Vignola.

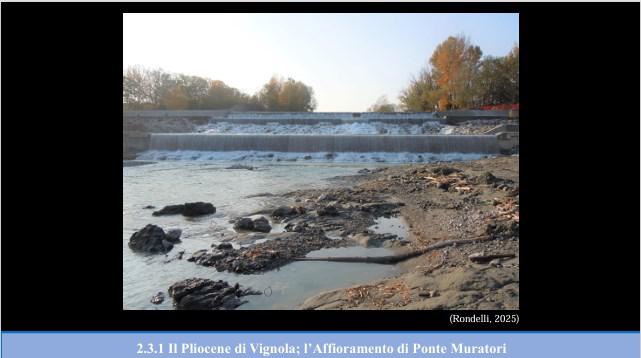

La formazione delle Argille Azzurre è situata, nei pressi di Vignola, presso l’Affioramento di Ponte Muratori ubicato nel greto del Fiume Panaro. L’affioramento di Ponte Muratori è venuto a giorno, nei primi anni ’80, come conseguenza dell’ingente erosione esercitata dal Fiume Panaro sul suo substrato roccioso. Tale fenomeno è stato innescato dalla costruzione della Briglia posta a protezione di Ponte Muratori che collega Vignola con Savignano sul Panaro.

L’affioramento di Ponte Muratori, per le sue caratteristiche geologiche e paleontologiche, è tra i geositi più importanti della Provincia di Modena. Nel 2018 l’affioramento è stato oggetto di un approfondito studio multidisciplinare, da parte del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e Reggio, allo scopo di approfondirne la natura geologica, sedimentologica e paleontologica (Vescogni et al., 2018).

Alcune informazioni sull’antico ambiente di Ponte Muratori possono essere ricavate dalle sue caratteristiche geologiche. L’affioramento è costituito da una regolare alternanza di strati dal differente contenuto di argilla, limo e sabbia. Agli strati più marcatamente argillosi se ne associano altri, più sabbiosi e per questo più resistenti all’erosione. Questi strati non presentano una grande estensione laterale essendo principalmente costituiti da sigmoidi. All’interno degli strati si può osservare la diffusa presenza della traccia fossile Chondrites, tipica di fondali ben ossigenati, oltre che di abbondantissimi molluschi, alcuni dei quali ancora in posizione di vita.

L’associazione di Ponte Muratori è costituita da molluschi bentonici che vivevano sul fondale marino o infossati nel sedimento; alcuni dei quali in posizione di vita ed altri trasportati dalle correnti. L’associazione risulta particolarmente abbondante essendo costituita da 122 specie (42 bivalvi, 79 gasteropodi, 1 scafopode; Vescogni et al., 2018). A questi fossili si uniscono anche coralli solitari del genere Flabellum, grandi carapaci di Cancer sismondai (Santi, 1988), denti di grande squalo bianco (Careharodon carcbarias; Rondelli, 2025). Ai fossili marini si associano resti di origine continentale come frammenti di legno e l’eccezionale mandibola di Tapirus arvernensis reperita nei primi anni ‘80 dal Sig. Renato Berselli (Giansante, 2015).

Per quanto più difficili da individuare anche i microfossili reperiti a Ponte Muratori sono estremamente importanti. L’ampia distribuzione, oltre alla facilità di fossilizzazione, hanno reso i microfossili indispensabili per datare le rocce. Nell’argilla di Ponte Muratori sono state trovate 84 diverse specie di microforaminiferi sia planctonici che bentonici. Gli organismi reperiti a Ponte Muratori indicano un’età di 2,6 milioni di anni, corrispondente alla parte finale del secondo piano del Pliocene; il Piacenziano (Vescogni et al., 2018).

Le caratteristiche geologiche e paleontologiche individuate, in particolare la presenza di strati sigmoidali, permettono di identificare l’ambiente di Ponte Muratori come formatisi al di sopra di un fondale originariamente inclinato, che faceva da collegamento fra a linea di costa e le zone più profonde del bacino. L’incessante erosione degli Appennini generava infatti un continuo apporto di sedimenti, che si accumulavano formando strati sigmoidali sovrapposti, provocando il progressivo riempimento del Bacino Padano e la migrazione del la linea di costa. La formazione di strati sigmoidali è tipicamente prodotta dall’ingresso dei fiumi in mare (delta), tra cui probabilmente vi era anche il paleo-Panaro che stava già incidendo la sua valle, e che dovevano trovarsi poco a monte dell’abitato di Vignola. Questi ultimi garantivano garantivano un notevole apporto di sedimenti che, assieme ad eventi di tempesta e piene fluviali, hanno permesso il notevole accumulo di resti fossili. L’ambiente doveva possedere una profondità di circa 50m, condizioni di salinità normale e un clima subtropicale (Vescogni et al., 2018).

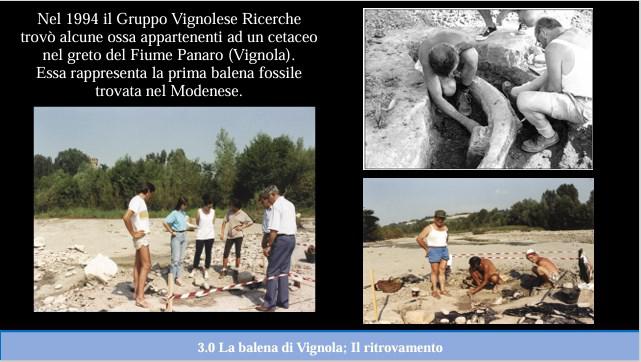

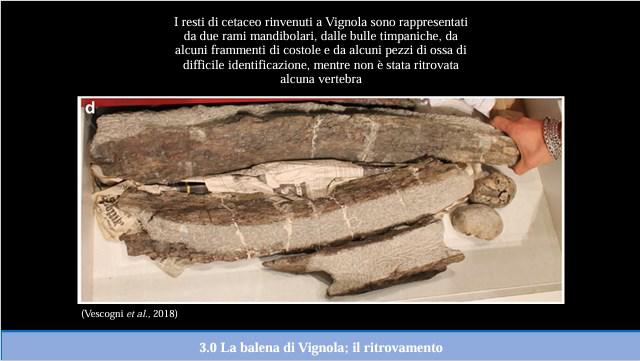

Nel 1994 il Gruppo Vignolese Ricerche trovò alcune ossa appartenenti ad un cetaceo nel greto del Fiume Panaro (Vignola). Dopo regolare denuncia alla Sovrintendenza belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna il reperto fu estratto dai volontari del Gruppo Vignolese Ricerche sotto la direzione del Prof. Achille Sirotti dell’allora Dipartimento di Paleontologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Lo scavo permise di estrarre, dall’argilla azzurra del Panaro, due rami mandibolari, due bulle timpaniche, alcuni frammenti di costole e alcuni pezzi di ossa di difficile identificazione. Singolarità del ritrovamento è la totale assenza di vertebre.

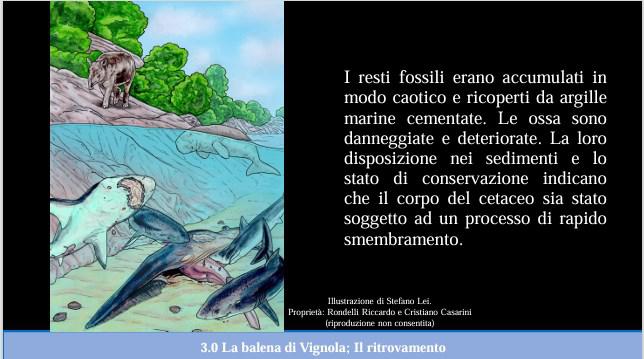

Alcune indicazioni sulla dinamica della morte della balena di Vignola possono essere ricavate dalla posizione delle ossa al momento del ritrovamento. I resti fossili erano infatti accumulati in modo caotico e ricoperti da argille marine cementate. Le ossa erano danneggiate e deteriorate. La loro disposizione nei sedimenti e lo stato di conservazione indicano come il corpo del cetaceo sia stato soggetto ad un processo di rapido smembramento. Probabilmente la balena ha galleggiato per un certo tempo, dopo la morte, cadendo a pezzi sul fondale e venendo predata da innumerevoli abitanti dell’ambiente di Ponte Muratori.

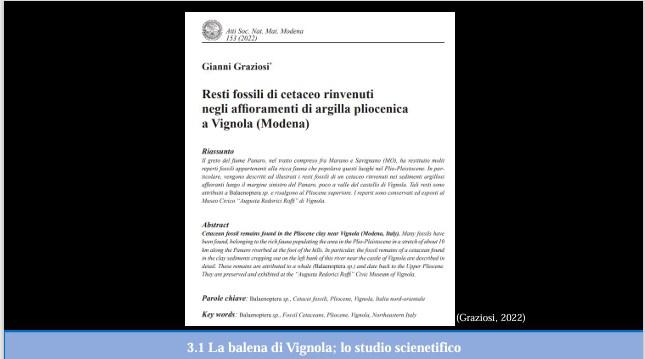

Nel 2022 il reperto fossile della Balena di Vignola è stato oggetto di uno studio scientifico (Graziosi, 2022), edito sul numero 153 dei Naturalisti e Matematici di Modena, volto ad identificare il genere e la specie dell’animale.

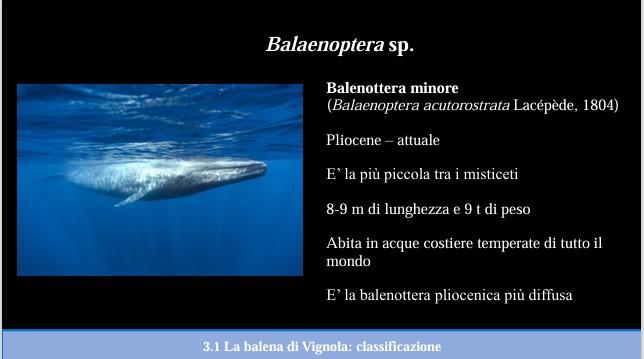

I misticeti possono essere suddivisi in due grandi gruppi: balenottere e balene. Le balenottere hanno una piccola pinna dorsale, che alle balene manca, pinne pettorali più lunghe e un ventre striato, oltre a varie differenze scheletriche. Il carattere più significativo descritto nella balena di Vignola sono le bulle timpaniche, che hanno la forma tipica che si riscontra nella balenottera (Balaenoptera acutorostrata). Il numero e levato di ritrovamenti nei terreni pliocenici italiani di fossili di Balaenoptera acutorostrata indica che le coste del mare pliocenico, che si estendeva fino a ricoprire buona parte della Pianura Padana, offrivano condizioni favorevoli allo sviluppo dei cetacei. La Balaenoptera acutorostrata appare come la forma più diffusa nel Mediterraneo fra le balenottere plioceniche. Nonostante le notevoli affinità con la balenottera minore, il cetaceo fossile di Vignola è stato cautelativamente associato, vista la scarsità di materiale e la frammentarietà dell’esemplare, a Balaenoptera sp..

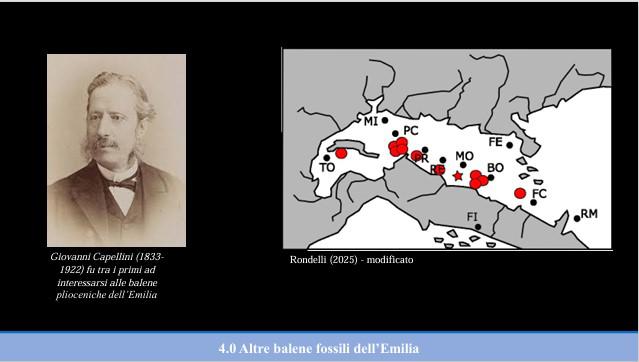

La balenottera di Vignola rappresenta il primo ritrovamento di una balenottera fossile del Modenese. Molti altri cetacei fossili pliocenici sono stati però trovati in Emilia Romagna nel tempo. Tra i primi ad interessarsi di questi resti pliocenici vi fu il leggendario geologo Giovanni Capellini, a cui oggi è intitolato il museo geologico e paleontologico dell’Università di Bologna. Alcuni esempi sono la balena Valentina (Charadrobalaena valentinae; Bisconti et al., 2022) trovata a San Valentino presso Rio del la Rocca (Reggio Emila), la balena di Pianoro (Balaenoptera acutorostrata) trovata nel Bolognese presso Pianoro, il Cetotherium capellinii trovato presso San Lorenzo in Collina (Bologna) e numerose balene da Castell’Arquato tra Parma e Piacenza.

Si ringrazia Stefano Lei per l’illustrazione della ricostruzione dell’ambiente di Ponte Muratori. Si ringrazia inoltre Cristiano Casarini per aver concesso l’utilizzo dell’illustrazione.